Superpuissance sans égale depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis se retrouvent au cœur d’un ordre international qu’ils contribuent à façonner autant qu’ils le subissent.

Les régulations de l’ordre international par la puissance

Superpuissance aux côtés de l’URSS dans un système bipolaire, les États-Unis se sont, après 1989-1991, projetés comme une quasi-« empire » au sein d’un monde désormais unipolaire. Depuis la fin de la guerre froide, leur position dans les relations internationales se caractérise par une combinaison singulière de puissance et d’ambition : jamais un État n’a concentré à ce point des ressources militaires, économiques, technologiques, culturelles et diplomatiques, conférant à Washington un rang sans équivalent dans le système international contemporain comme dans l’histoire.

Pour autant, cette puissance est à la fois globale et paradoxale. Globale, car les États-Unis disposent d’une capacité d’action et d’influence planétaire qui n’a pas de véritable rival. Paradoxale, car il s’agit d’une puissance sans comparaison possible, mais non pas pour autant omnipotente. Militairement quasi imbattable, la superpuissance américaine demeure vulnérable : elle ne peut pas nécessairement « gagner » une guerre au sens classique du terme – l’exemple afghan l’illustre – mais, dans le même temps, elle ne peut guère se permettre de la perdre, tant l’enjeu symbolique et stratégique est considérable.

Par ailleurs, le caractère solitaire de cette domination du système international nourrit, à la fin du XXᵉ siècle, de nouvelles ambitions. Après avoir été le « leader du monde libre » durant la guerre froide, les États-Unis cherchent, à partir des années 1990, à remodeler l’ordre international selon leurs propres normes, valeurs et intérêts. Ils se définissent alors comme une « nation indispensable », pour reprendre la formule rendue célèbre par Madeleine Albright, ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU (1993-1997), puis secrétaire d’État de Bill Clinton (1997-2001). Cette manière de se concevoir comme pivot incontournable de l’ordre mondial et d’envisager le système international comme un espace à façonner suscite débats et controverses, voire de véritables tensions.

Dès lors, l’analyse de la puissance américaine peut s’articuler autour de deux axes principaux à savoir : par une capacité de réaction hors du commun, qui lui permet d’intervenir rapidement et massivement sur la plupart des théâtres de crise ; Mais aussi une politique étrangère à vocation mondiale, qui révèle en creux les dilemmes, limites et contradictions de cette puissance américaine à la fois hégémonique, contestée et vulnérable.

Une capacité de réaction hors du commun

Puissance globale et politique extérieure – Les États-Unis ne sauraient être considérés comme un État « ordinaire ». Leur singularité tient d’abord à une formidable capacité de réaction aux inflexions historiques et stratégiques qui ont marqué le XXᵉ siècle. Puissance véritablement globale, Washington se distingue par une politique étrangère apte à formuler des objectifs à la fois totaux et universels, à les réviser lorsque le contexte l’exige, tout en subordonnant systématiquement les moyens à la finalité stratégique — et non l’inverse, à la différence de nombreuses autres puissances.

Pendant la Guerre froide comme après, et dans le prolongement de la conduite de la Seconde Guerre mondiale sur deux fronts, atlantique et pacifique, cette spécificité s’est traduite par une compétence rare : la capacité à gérer simultanément plusieurs théâtres d’intérêt à travers le monde sans hiérarchie explicite de priorité. Autrement dit, la politique étrangère américaine se mesure avant tout à l’aune de son aptitude à absorber le choc des événements extérieurs, à adapter en profondeur les postures diplomatiques et stratégiques, et à remodeler le rapport de force international. Qu’il s’agisse, pour reprendre les catégories de Raymond Aron, de la conduite « diplomatico-stratégique » de l’État ou, pour Henry Kissinger, de la création d’un rapport de force favorable, c’est bien cette plasticité stratégique qui constitue le cœur de la puissance américaine.

De fait, l’histoire des États-Unis au XXᵉ siècle peut se lire comme une succession de tournants décisifs consécutifs à des chocs externes. Ainsi, le basculement de 1941, du choix de la paix à l’entrée en guerre, marque le passage à l’engagement total dans le conflit mondial. De même, le moment 1946-1947 correspond à un tournant politico-stratégique et idéologique majeur : l’abandon de l’alliance avec l’Union soviétique, forgée dans l’épreuve de la guerre, au profit de la doctrine du containment. À cela s’ajoute, dans les années 1970, la séquence ouverte par la sortie de la guerre du Vietnam, lorsque l’administration Carter (1976-1979) tente d’imprimer un infléchissement plus éthique et normatif à la politique extérieure américaine, avant la réaction néo-conservatrice portée par les deux mandats de Ronald Reagan (1980-1988).

Enfin, la période 1989-1991 constitue un nouveau tournant, marqué par l’effondrement du système bipolaire et l’espoir, fugitif, d’un ordre unipolaire dominé par les États-Unis. Le choc du début des années 2000 vient, à son tour, reconfigurer en profondeur la perception américaine de la sécurité internationale : les attentats du 11 septembre 2001 mettent brutalement fin au sentiment d’inviolabilité du sanctuaire national et ouvrent une phase où la lutte contre les menaces transnationales devient l’axe central de la posture stratégique américaine.

A changement de contexte stratégique, changement de politique extérieure — Chacun de ces moments de rupture a été traversé dans une logique de basculement complet, qui constitue l’une des marques de fabrique de la puissance américaine. À chaque fois, les États-Unis ont montré leur capacité à s’engager résolument dans une orientation nouvelle à la suite d’un choc extérieur, quitte à reconfigurer en profondeur leurs doctrines, leurs alliances et leurs instruments d’action.

Ainsi, la fin de l’alliance forgée avec Staline durant la Seconde Guerre mondiale procède du constat, établi au fil de l’année 1946, de l’impossibilité d’une véritable entente avec l’URSS. La relation privilégiée voulue par Roosevelt laisse alors place à une logique de confrontation contenue, formalisée par la doctrine de l’endiguement et par la structuration du bloc occidental face à Moscou. De même, la défaite américaine face au Vietnam communiste au début des années 1970 déclenche un réajustement profond : sous la présidence Carter (1977-1981), la diplomatie des États-Unis se pare d’un discours et, pour partie, d’une pratique plus « éthiques », faisant des droits de l’homme un référent explicite de la politique étrangère. Cette inflexion est toutefois rapidement corrigée par la contre-offensive conservatrice de Ronald Reagan, qui, au tournant des années 1980, relance la confrontation avec l’URSS et assume une stratégie de durcissement idéologique et militaire, souvent résumée par l’expression de « doctrine Reagan ».

Dans le même esprit, l’effondrement progressif puis brutal de l’Union soviétique – amorcé au milieu des années 1980 et consommé entre 1989 et 1991 – nourrit, à Washington, l’illusion d’un « brave new world ». La fin du système bipolaire semble alors ouvrir la voie à un ordre international largement consensuel, placé sous l’égide d’un multilatéralisme revitalisé et d’un Conseil de sécurité plus uni, comme en témoigne la gestion de la guerre du Golfe de 1990-1991. L’alignement inédit des grandes puissances, notamment au sein des Nations unies, alimente un temps l’idée d’un leadership américain incontesté au service d’une « nouvelle donne » mondiale.

Toutefois, cette séquence d’euphorie stratégique est de courte durée. L’intervention en Somalie au début des années 1990, menée sous mandat onusien et portée par le dispositif américain « Restore Hope », mobilise jusqu’à 28 000 soldats des États-Unis et se solde par un échec retentissant sur les plans politique et symbolique. Ce traumatisme nourrit une forte réticence à l’engagement terrestre, qui contribue à expliquer l’abstention ou la très grande prudence américaine face aux conflits en ex-Yougoslavie jusqu’en 1995, puis lors du génocide des Tutsi au Rwanda et des crises régionales dans l’espace des Grands Lacs en 1994-1995.

Parallèlement, l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles conflictualités – guerres civiles à dimension ethnique, conflits de basse intensité qui se prolongent indéfiniment, privatisation de la violence – vient fissurer le récit d’un ordre pacifié. Surtout, le terrorisme international, loin d’être une réalité entièrement inédite en septembre 2001, acquiert alors une centralité et une charge symbolique inédites dans la perception américaine de la menace. Les attentats du 11 septembre agissent comme un révélateur et un accélérateur : ils obligent les États-Unis à repenser en profondeur les modalités de leur puissance, en articulant sécurité intérieure, projection extérieure et lutte globale contre des acteurs non étatiques.

Naturellement, chacun de ces tournants s’accompagne de traumatismes, de controverses internes et de remises en cause parfois radicales des certitudes antérieures. Pourtant, ce qui domine, rétrospectivement, est moins la sidération que la capacité de dépassement : à travers ces crises successives, la puissance américaine se définit d’abord par son aptitude à se réinventer, à réévaluer ses fondements normatifs comme ses instruments d’action, et à transformer la mise en question en opportunité de reconfiguration stratégique.

La Guerre américaine du Golfe 1990-1991 –L’intervention au Koweït d’une coalition internationale d’une trentaine d’États, placée sous leadership américain, est décidée en août 1990 afin de contrer la menace irakienne sur l’équilibre du Moyen-Orient au sortir de la guerre majeure Iran-Irak (1980-1988). Dans ce contexte, l’enjeu n’est pas seulement la restauration de la souveraineté du Koweït, mais aussi la préservation des flux énergétiques et de la stabilité d’un système régional déjà fragilisé. Cette intervention bénéficie d’une forte légitimité juridique, fondée sur une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La résolution 660 du 2 août 1990 condamne l’invasion du Koweït par l’Irak avec l’accord de l’URSS – évolution encore impensable un an plus tôt – tandis que la Chine s’abstient et que seuls Cuba et le Yémen votent contre (12 voix pour, 2 contre, 1 abstention). La résolution 678 du 29 novembre 1990 marque un tournant décisif : elle autorise le recours à la force si Bagdad n’a pas évacué le Koweït avant le 15 janvier 1991, constituant ainsi la première grande autorisation de ce type depuis la guerre de Corée en 1950.

Sur le plan militaire, la guerre du Golfe se déploie en deux grandes séquences. D’abord, l’opération « Desert Shield » (Bouclier du désert), du 2 août 1990 au 17 janvier 1991, vise à mettre l’Arabie saoudite en posture défensive et à déployer massivement les forces sur zone. Ensuite, l’opération « Desert Storm » (Tempête du désert), du 17 janvier au 28 février 1991, a pour objectif la libération du Koweït et la pénétration en territoire irakien. Cette montée en puissance s’appuie sur des forces déjà prépositionnées au Moyen-Orient depuis 1983 : le CENTCOM du général Norman Schwarzkopf, déployé notamment en Arabie saoudite et sur la base de Dhahran, avait été conçu pour répondre à un scénario d’invasion soviétique visant à couper la route du pétrole à l’Occident, comme l’analysait Richard Nixon dans La vraie guerre (1980).

Washington organise alors non pas une simple projection de forces, mais bien une véritable projection de puissance, au sens où l’action engagée dépasse le seul registre militaire pour mobiliser l’ensemble des instruments du pouvoir américain (diplomatiques, économiques, informationnels). En suivant Frédéric Guelton (La guerre américaine du Golfe. Guerre et puissance à l’aube du XXIᵉ siècle, PUL, 1996), l’ampleur de l’engagement illustre cette logique : à eux seuls, les États-Unis, tout en appelant leurs alliés à se joindre à eux, fournissent environ la moitié des forces militaires d’une coalition de 34 États, soit près de 535 000 soldats sur un total d’environ 950 000 hommes. À ce dispositif humain s’ajoutent 80 navires, dont 6 porte-avions, 2 navires-hôpitaux, des sous-marins, près de 1 350 avions, 1 500 hélicoptères, 1 000 chars, 2 000 blindés et 1 800 pièces d’artillerie.

Cet engagement s’opère en outre dans le cadre doctrinal de la « révolution dans les affaires militaires », centrée sur les systèmes C3I (Command, Control, Communications and Intelligence). En combinant supériorité informationnelle, précision technologique et intégration interarmées, les États-Unis imposent leur tempo et leur volonté durant cette « seconde guerre du Golfe » – première selon une partie de la littérature stratégique – et démontrent leur capacité à conduire une guerre à haute intensité dans un environnement politico-diplomatique multilatéral.

Si plusieurs partenaires, au premier rang desquels l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Royaume-Uni, apportent une contribution militaire significative, la singularité de cette coalition tient aussi à la manière dont le coût du conflit est mutualisé. Le financement de la guerre repose largement sur les États de la région et sur les alliés économiques des États-Unis : sur les quelque 60 milliards de dollars estimés nécessaires, environ 32 milliards sont pris en charge par l’Arabie saoudite et le Koweït, tandis que le Japon et l’Allemagne – bénéficiaires de la protection américaine depuis 1945 – apportent eux aussi des contributions substantielles. Cette configuration interroge : assiste-t-on à l’expression d’une surpuissance militaire assumée, ou à une forme de « mercenariat » stratégique, où la sécurité assurée par Washington est en partie « payée » par ses partenaires ?

Au total, la vision portée par le président George H. W. Bush (1924-2018) et son conseiller à la sécurité nationale Brent Scowcroft s’impose dans le moment 1991-1992. Quatre événements majeurs survenus entre 1989 et 1991 contribuent, à leurs yeux, à consacrer l’émergence des États-Unis dans une position de domination globale sans équivalent : la fin de la guerre froide symbolisée par le processus de réunification allemande engagé en 1990, la répression du mouvement de Tian’anmen en Chine, l’opération « Tempête du désert » au Koweït et en Irak, enfin l’effondrement et la disparition de l’Union soviétique le 25 décembre 1991. Ces « années charnières » forgent la conviction, au sein de la Maison-Blanche comme de l’establishment américain, que les États-Unis ont « gagné » la guerre froide. Dans son discours sur l’état de l’Union du 28 janvier 1992, George H. W. Bush l’affirme explicitement, tout en fixant quatre objectifs structurants pour l’ordre international à venir : la conclusion d’accords de sécurité mutuelle à l’échelle mondiale ; le contrôle de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles, notamment en Irak ; la recherche d’accords de paix au Moyen-Orient en vue d’une « paix globale » fondée à la fois sur la sécurité d’Israël et la reconnaissance des droits légitimes des Palestiniens ; enfin, la promotion du développement économique comme vecteur de paix et de progrès.

Le global reach : une politique étrangère mondiale

Une politique étrangère messianique – Au fil du temps, la projection de puissance américaine s’est structurée autour de quelques finalités constantes : préserver la stabilité de son environnement géographique immédiat – au premier rang duquel l’Amérique latine et les alliés continentaux –, défendre des intérêts désormais mondialisés, garantir la victoire et la diffusion des régimes démocratiques, protéger ce qui est conçu comme le « monde libre » et, plus largement, prétendre guider le destin de l’ordre international. Ce dernier objectif, que l’on retrouve aussi bien chez les démocrates rooseveltiens que chez les néo-conservateurs, relève à la fois d’un paradigme idéologique et d’un constat de puissance : celui d’une domination de longue durée, économique, monétaire et stratégique, rendue possible par des moyens sans équivalent dont dispose Washington, à commencer par le rôle central du dollar dans le système international.

Cette suprématie s’exprime d’abord dans le registre militaire. Dès les années 1980, les États-Unis entretiennent une véritable « machine de guerre » sans rivale, avec un effort de défense qui avoisine alors 6 % du PIB, se stabilise autour de 3 % dans les années 1990, puis remonte au-delà de 4 % au début des années 2000, tandis que le budget de la défense française demeure proche de 2 % du PIB. À la charnière du XXIᵉ siècle, Washington consacre plus de 300 milliards de dollars annuels à ses forces armées, puis environ 400 milliards au milieu des années 2000, nivelant la barre des 450 milliards à la fin de la décennie, au point de représenter alors près de la moitié des dépenses militaires mondiales, et encore aujourd’hui environ 37 % du total global et près des deux tiers de celles de l’OTAN. Cette supériorité repose sur un arsenal nucléaire considérable, une armée de l’ordre de 1,4 million de soldats, dont plusieurs centaines de milliers stationnés en permanence à l’étranger au sein d’un réseau de bases sur tous les théâtres stratégiques (Moyen-Orient, Europe, Asie-Pacifique), et une flotte de douze porte-avions quand la plupart des autres puissances n’en alignent qu’un seul, voire aucun.

La puissance militaire américaine s’appuie elle-même sur une base économique et technologique exceptionnelle. Les États-Unis demeurent la première économie mondiale, devant la Chine, le Japon, l’Allemagne et la France, avec un PIB nominal qui, avant la pandémie puis encore aujourd’hui, surclasse de très loin celui des grandes économies européennes. Ils contrôlent le cœur des circuits commerciaux, financiers et monétaires internationaux grâce au rôle pivot du dollar, qui représente encore près de 60 % des réserves de change officielles, très loin devant l’euro, le yen ou le renminbi. Sur le plan de l’innovation, les États-Unis restent le premier investisseur mondial en recherche-développement, avec un effort de R&D dépassant largement celui de tout autre pays et concentrant une part substantielle des dépenses, des brevets et des publications scientifiques mondiales. À cette dimension s’ajoute une domination culturelle profondément enracinée : l’industrie américaine de l’information, du divertissement et des loisirs – Hollywood en tête – continue de capter la majeure partie du box-office mondial et façonne puissamment les imaginaires, tandis que l’anglais s’impose comme langue de référence des échanges économiques, diplomatiques et académiques.

C’est l’articulation de ces différents registres – sécuritaire, économique, technologique, monétaire et culturel – qui fait des États-Unis une puissance véritablement « globale ». La défense de leur environnement proche, la sécurisation de leurs intérêts à l’échelle mondiale, la promotion de la démocratie et la prétention à orienter les grandes trajectoires de l’ordre international ne sont pas seulement des slogans : ils traduisent une capacité structurelle à peser sur les règles du jeu, à fixer l’agenda et, dans une large mesure, à définir les cadres de la mondialisation contemporaine.

Une mise en œuvre globale continue de leurs intérêts nationaux depuis la guerre froide : a « busines as usual » ? – Là où la plupart des États hiérarchisent leur action extérieure selon des cercles concentriques de priorité – environnement régional immédiat, gestion des grandes puissances, puis quelques zones jugées stratégiques – les États-Unis, eux, se conçoivent comme une puissance à vocation planétaire. Leur politique étrangère est pensée d’emblée à l’échelle globale : ils se réservent la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des théâtres, en adaptant les moyens aux enjeux, quand la Russie, par exemple, se trouve largement reconfinée à la gestion de son « étranger proche » post-soviétique.

Le regard américain demeure particulièrement vigilant sur l’« arrière-cour » que constituent l’Amérique centrale et les Caraïbes, espace structurant de la doctrine de sécurité des États-Unis depuis la Guerre froide. Dans les années 1980, la diplomatie controversée de Ronald Reagan au Nicaragua, inspirée par le refus de voir se répéter un « nouveau Cuba », illustre cette logique d’endiguement : Washington soutient la résistance des contras face aux sandinistes se réclamant du marxisme-léninisme, jusqu’à la défaite électorale de ces derniers en 1990. Parallèlement, les relations transatlantiques restent, au sortir de la guerre froide, un second pilier de la projection américaine, sur fond de recomposition de l’ordre européen.

Au Moyen-Orient, les États-Unis évaluent tout ce qui peut, directement ou indirectement, affecter leurs intérêts stratégiques, à commencer par la relation avec Israël, qui entraîne des contreparties diplomatiques, militaires et financières considérables. Après le rôle décisif joué dans les accords de Camp David de septembre 1978 – qui déboucheront sur le traité de paix israélo-égyptien et la restitution du Sinaï à l’Égypte en 1982 –, Washington s’emploie, au début des années 1990, à relancer un processus de paix régional. C’est dans ce cadre que le président George H. W. Bush, ancien vice-président de Reagan, impulse la conférence internationale de Madrid des 30 octobre–1ᵉʳ novembre 1991, co-parrainée par les États-Unis et l’URSS. Celle-ci réunit Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie et une délégation palestinienne, avec l’objectif d’ouvrir la voie à un règlement israélo-arabe global, en tenant compte des nouvelles réalités issues de Camp David et de la guerre froide finissante.

La conférence de Madrid repose sur une architecture en deux temps : d’abord la mise en place d’une gouvernance palestinienne intérimaire, ensuite la négociation des questions de statut final (frontières, Jérusalem, réfugiés, sécurité). Elle déclenche un cycle de négociations multilatérales à partir de janvier 1992, qui aboutit notamment aux accords d’Oslo en 1993, puis à Oslo II en 1995, instaurant l’Autorité palestinienne et ouvrant une séquence de coopération israélo-palestinienne sans précédent, malgré ses limites structurelles. La dynamique enclenchée contribue également à la signature du traité de paix israélo-jordanien en 1994.

Ces mécanismes diplomatiques visent à dépasser la première Intifada (1987-1993), insurrection des populations palestiniennes contre l’occupation israélienne, puis à stabiliser les territoires placés sous l’Autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Toutefois, les accords restent fragiles : malgré l’implication américaine, notamment via les accords de Wye Plantation du 23 octobre 1998, et des retraits partiels de Cisjordanie, l’éclatement de la seconde Intifada en septembre 2000 gèle de facto le processus. À cette instabilité s’ajoute la division interne du camp palestinien, entre une OLP/Arafat – qui dirige l’Autorité palestinienne dans les années 1990 – et le Hamas, mouvement islamiste issu des Frères musulmans (créé en 1987), disposant d’une branche politique et d’une branche armée, prônant la destruction d’Israël et qualifié d’organisation terroriste par les États-Unis.

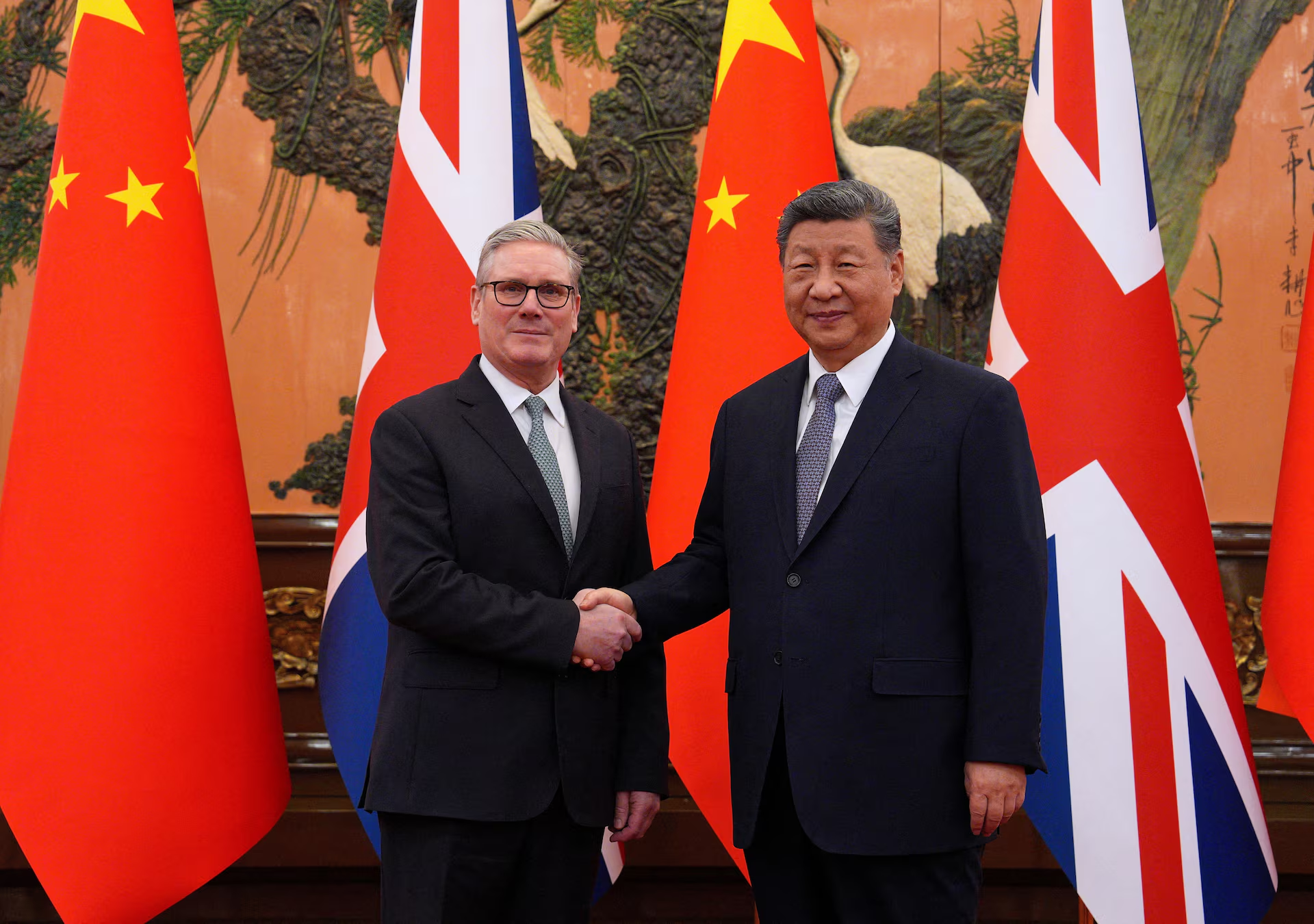

Plus largement, la stratégie américaine est « tous azimuts » face aux concurrents potentiels. Avant 1989, elle vise d’abord l’URSS ; dans les années 1990-2000, elle s’oriente de plus en plus vers la Chine, dont l’entrée dans l’Organisation mondiale du commerce est assortie de conditions économiques et politiques ambitieuses – pari, en partie illusoire, d’une libéralisation progressive du régime en contrepartie de l’accès au marché mondial. À cela s’ajoutent la gestion des « États voyous » (rogue states), le contrôle des espaces énergétiques vitaux (Moyen-Orient, Asie centrale et routes des gazoducs), ainsi que la surveillance de foyers de tension stratégiques comme le Cachemire, la péninsule coréenne, Taïwan ou les Balkans.

Cette posture a été théorisée par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier : l’Amérique et le reste du monde (1997), où il décrit une géostratégie visant à préserver la primauté américaine en empêchant l’émergence d’un rival dominant sur l’Eurasie. Fortement marqué par son expérience de la guerre froide, Brzezinski plaide pour une combinaison de réalisme de puissance et d’« humanisme planétaire », misant sur une coexistence pacifique capable d’ouvrir, à terme, la voie à l’émancipation des pays satellites du bloc soviétique. Henry Kissinger, dans Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century (2001), revisite à son tour la vocation mondiale des États-Unis et interroge les modalités d’une diplomatie permettant de concilier leur position dominante avec les exigences d’un nouvel ordre international.

En définitive, la « gestion du monde » par Washington n’a cessé d’être débattue, y compris au sein des élites américaines. Mais qu’il s’agisse du Proche-Orient, de l’Eurasie post-soviétique ou de l’Asie-Pacifique, une constante demeure : la volonté de penser et de conduire la politique étrangère non pas à partir d’un périmètre régional limité, mais depuis une matrice véritablement globale, où chaque crise est évaluée à l’aune de ses implications potentielles pour la primauté américaine.

Les dilemmes de la vision du monde américaine – La « vision du monde américaine » fait l’objet de débats nourris au sein d’un vaste écosystème d’observateurs, d’universitaires et de décideurs, structuré autour de revues influentes et de think tanks de premier plan. Des institutions comme la Brookings Institution, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) ou la Carnegie Endowment for International Peace produisent en continu analyses, notes stratégiques et scénarios de politique étrangère, qui irriguent directement la réflexion des élites politiques à Washington. Des figures comme Zbigniew Brzezinski, longtemps associé à ces institutions, ont contribué à faire de ces lieux de savoir des espaces centraux de formulation des grandes orientations de la diplomatie américaine. Dans le même temps, une galaxie d’auteurs – Samuel Huntington, Henry Kissinger, Edward Luttwak, Robert Kaplan, Charles Krauthammer, Daniel Pipes, entre autres – alimente, chacun à sa manière, la discussion sur la place des États-Unis dans le système international et sur la nature de leur puissance.

La politique internationale est ainsi largement conditionnée par une grammaire, des concepts et des catégories forgés dans ce cadre intellectuel américain : qu’il s’agisse, par exemple, des débats contemporains sur le concept stratégique de l’OTAN ou, plus largement, de la manière de penser l’« ordre libéral » et ses contestations, le vocabulaire et les cadres d’analyse produits aux États-Unis tendent à structurer la discussion transatlantique. Pour autant, cette pensée stratégique n’a rien d’univoque. Sa diversité tient d’abord au nombre et à la nature des acteurs impliqués dans la définition et la mise en œuvre de la politique extérieure : président, vice-président, secrétaire d’État, conseiller à la sécurité nationale, National Security Council, Congrès, administrations, mais aussi lobbys, ONG et communautés d’experts. Cette pluralité d’intervenants se traduit par la coexistence de visions parfois concurrentes, voire antagonistes, de la vocation internationale des États-Unis.

On distingue ainsi, de façon schématique, plusieurs grandes matrices intellectuelles. L’exceptionnalisme américain postule une destinée singulière et incomparable de la nation, investie d’une mission particulière dans l’histoire mondiale. L’universalisme, lui, tend à considérer que le modèle politique, économique et normatif américain – démocratie représentative, économie de marché, État de droit – a vocation à s’étendre à l’échelle planétaire. À l’inverse, un isolationnisme récurrent, jamais totalement disparu des débats, s’oppose périodiquement à un activisme messianique visant à « sauver le monde de lui-même » en prenant en main les affaires internationales.

À cette première ligne de fracture s’ajoute l’opposition entre un réalisme assumé et un moralisme volontariste. D’un côté, un réalisme « froid », illustré par Henry Kissinger, qui raisonne en termes d’équilibre des puissances, de rapports de force et d’intérêts nationaux, et qui privilégie la stabilité systémique sur la promotion explicite des valeurs. De l’autre, un registre quasi-révolutionnaire qui dramatise la confrontation entre un « empire du bien » et un « empire du mal », comme sous Ronald Reagan, ou entre le camp des démocraties et un « axe du mal », selon la formule popularisée par George W. Bush. Ce langage moral, fortement polarisant, coexiste avec des approches plus prudentes, voire sceptiques, à l’égard de la capacité américaine à transformer en profondeur des sociétés étrangères.

Cette diversité se traduit également par des divergences sur le rapport aux organisations internationales et aux alliés. Une tentation unilatéraliste, méfiante envers les cadres multilatéraux, a régulièrement traversé la politique américaine, y compris sous des administrations a priori favorables au multilatéralisme. Les années 1990 ont été marquées par des frictions sévères avec l’ONU, notamment autour de la mise en œuvre de l’Agenda pour la paix présenté par Boutros Boutros-Ghali, perçu à Washington comme trop ambitieux et potentiellement contraignant pour la liberté d’action américaine. À cela s’ajoute une certaine suspicion à l’égard d’alliés jugés « encombrants » ou insuffisamment alignés, ce qui alimente, par moments, une préférence pour des coalitions ad hoc plutôt que pour un multilatéralisme formel.

Inversement, la confiance dans les mécanismes de sécurité collective et dans le multilatéralisme n’est nullement absente de la culture stratégique américaine. Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 27 septembre 1993, Bill Clinton résume cette tension en affirmant que les États-Unis ne peuvent évidemment pas résoudre tous les conflits du globe, mais qu’ils doivent néanmoins assumer un rôle central de moteur du changement et de la paix. Il définit alors comme objectif prioritaire l’élargissement et le renforcement d’une communauté mondiale de démocraties fondées sur l’économie de marché. Cette formulation condense l’ambivalence de la « vision américaine du monde » : entre modestie affichée quant à la capacité à tout résoudre et affirmation d’un leadership indispensable, entre réalisme des limites et conviction que la prospérité et la sécurité internationales passent par la diffusion des institutions et des normes portées, au premier chef, par les États-Unis.

Ces dilemmes s’articulent avec des traditions anciennes de la politique extérieure américaine : primauté accordée au commerce et à l’économie, défense jalouse des libertés individuelles et politiques – de Jefferson à Roosevelt –, quête d’honneur et d’affirmation de puissance, volonté de projeter une morale dans le monde à la manière wilsonienne, enfin ambition récurrente de démocratiser les régimes politiques jugés légitimes par Washington. Ces registres composent un socle idéologique durable, où se mêlent libéralisme économique, idéal de liberté, sens de la mission et réflexes de puissance.

Ce qui apparaît plus récent, si l’on met à part le moment fondateur de la Seconde Guerre mondiale et la formulation d’un « nouvel ordre international » dans les années 1940, tient à la tentation de « refaire le monde à leur image », en assumant une stratégie de shaping de l’environnement international : il ne s’agit plus seulement d’influencer les équilibres, mais de modeler durablement les normes, les régimes et les agendas qui structurent l’ordre mondial. Les attentats du 11 septembre 2001 jouent à cet égard un rôle de pivot historique : plus qu’un simple prétexte, ils fournissent le cadre intellectuel et politique d’une « guerre contre le terrorisme » et d’une diplomatie transformationnelle, qui légitiment, au nom de la sécurité et de la démocratie, un projet explicite de reconfiguration de l’ordre international selon les préférences américaines.

Bibliographie :

Pierre Melandri et Justin Vaïsse, L’empire du milieu – les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide, Odile Jacob, 2001, 550 p.

Ghassam Salamé, Quand l’Amérique refait le monde, Paris, Fayard, 2005, 572 p.

Yves-Henri Nouailhat, Les Etats-Unis et le monde au XXe siècle, Armand Colin, 2007, 365 p.

Maxime Lefebvre, La politique étrangère des Etats-Unis, PUF, 2004, 128 p.

Pierre Hassner, Justin Vaisse, Washington et le monde: dilemmes d’une superpuissance, Autrement, 2003, 200 p.

Charles-Philippe David, Louis Balthazar, Justin Vaïsse, La politique étrangère des États-Unis: fondements, acteurs, formulation, Presses de Sciences-Po, 2003, 648 p.

Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Fayard, Pluriel, 288 p.

Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski. Stratège de l’empire, Paris, Odile Jacob, 2015, 424 p.

Denise Artaud, L’Amérique des néoconservateurs : l’Empire a-t-il un avenir ?, Paris, Ellipse, 2004, 184 p.

Pierre Razoux, La guerre Iran-Irak: Première guerre du Golfe 1980-1988, Perrin, 2013, 608 p.

Frédéric Ramel, Jean-Vincent Holeindre (dir.), La fin des guerres majeures ?, Economica, 2010, 288 p.

Alexandra Novosseloff (dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute-puissance, CNRS Éditions, 2016, 430 p.

Paul Dahan, Diplomates. Dans le secret de la négociation, Paris, CNRS éd., coll. « Biblis », 2016, 256 p.

Andréani Henry Kissinger, « Does America Need a Foreign Policy ? Toward a Diplomacy for the 21st Century », In: Politique étrangère, n°1, 2003, 68ᵉannée, pp. 195-197.

Stephen Knott, « George H. W. Bush : Foreign affairs », in : Miller Center.

Camille Mansour, « Un regard palestinien sur les accords d’Oslo », in : IFRI, 11 octobre 2023.

Daily Bulletin Newsletter

Expert picks and exclusive deals, in your inbox